(その4)布施安寿香ひとり芝居『祖母の退化論』Wインタビュー

前回の演出と演技の話がさらに進みます。俳優個人はどのようなスキルアップに取り組んでいるのか。地方で活動を続けるときの難しさなどにも触れながらより具体的に展開されていきます。Wインタビューその4です。

日時:2023年4月1日

場所:zoom

インタビュアー・編集:柚木康裕 (cocommons)

布施安寿香ひとり芝居『祖母の退化論』

原作|多和田葉子(『雪の練習生』より)

演出|和田ながら(したため)

出演|布施安寿香(SPAC)

初演:京都(2020年12月)、再演(ツアー):静岡(2021年3月)、三重(2021年7月)、再々演:東京(2023年3月)

布施安寿香ひとり芝居『祖母の退化論』Wインタビュー(その4)

ココ:組織のあり方はさまざまですが、強い集団性を持つ劇団だと、そこのスタイルに俳優をフィットさせていくと思います。一方、和田さんのやりかたはそうではありません。ひとつの型にはめるのではなくて、パーソナリティを舞台上でも受け入れていくような柔軟性があると思います。それは現代的な演劇の作り方のようにも感じますが、和田さん自身がそのような部分を意識しているのでしょうか。

和田:「したため」は私のプロデュースユニットで、私以外の構成員はおらず、作品ごとにチームを作っては解散する、ということを繰り返しています。なので、固定的な集団で継続的に創作に取り組むということはやってきませんでした。活動初期のころ、学生時代から一緒に作品をつくっていた大学の同期と組んでグループになろうと思ったことも一度だけあったのですが、実現しませんでした。その同期とさえ組めないのに、他の人と上手くいくというイメージはまったく持てなかった。これは、集団をつくることそのものが自分に向いていないんだなと悟って、諦めました。一方で、私には飽き性なところがあって、どんどん新しいことをやりたくなってしまう。そう考えると、固定的なメンバーシップよりも、規模や人数を問わずいろいろな人とやれるフレキシブルなモードのほうがいいんじゃないかと思ったんです。その時々で一緒に仕事をしたいと思う人にオファーして、そして、また仕事をしたいと思う人には次の機会に再度オファーする。もちろん、自分の現場を相手におもしろがってもらえなければ、次のオファーは断られる可能性が常にあるわけです。次があるかどうかは、お互いの仕事ぶりにかかっている。そういう緊張感を保ちながらその都度チームを組織していくやり方が自分の資質にも合っていたんです。とはいえ、ひとつの現場の中で、繰り返し一緒に仕事してきた人もいれば、はじめましての人もいる、といったメンバー構成は意識しているのかもしれませんね。自分にとっての安定感と刺激のバランスをはかっているのだと思います。

ココ:なるほど、とても良くわかります。少し話題を変えて、今回の衣装はどのように決まっていきましたか。演出としてこだわったことなどあれば教えていただけますか。

和田:こだわりというよりも、プランと偶然がうまく重なったといえばいいんでしょうか。 『祖母の退化論』では、人間の布施さんが白熊を演じなくてはいけません。でも、人間の体そのままでは熊の体格とギャップがありすぎるので、自分の体よりもひとまわり大きい着ぐるみを操作しているようなイメージで演技にアプローチできないかという話が稽古の初期に出ていました。そこから、着ぐるみ的な感覚を布施さんが意識しやすいように、オーバーサイズのパーカーとかが衣装にいいかも、という話になって。それで、音響スタッフの甲田徹さんが大柄な人なので、彼になにかサンプルになるような服を持ってきてくれないかと頼んだんですね。当初は、彼に持ってきてもらったもので方針が間違っていないか確かめて、うまくいきそうだったら別のものを探して購入するつもりだったんです。それで彼が稽古場に持ってきてくれた私物のコートを布施さんに試しに着てもらったら、「あ、これだ…!」って(笑)。だから、あの衣装は音響さんの私物を借りているんですです(笑)。

あのコートは、フードがちょうどいい感じに布施さんの顔を隠してくれるのが特に気に入ってます。背中を向けていたり、舞台装置に遮られて、俳優の顔が観客から見えない時間が長い作品が私には多いんですけれども、『祖母の退化論』もその一つですね。あの衣装は体のほとんどを隠していて、指先と足先だけが露出しています。その爪をマニキュアで赤く塗った理由は…なんでだったかな。布施さん、覚えてますか。

布施:何か目立つ色を探していて、最終的に赤に落ち着いたような感じだったと思います。そこに目がいくようにと。特に赤色には意味がなかったと思います。

ココ:肌の露出している部分が少なかったし、特に顔はフードで最初はほぼ見えないような演出でしたので、手足の赤い爪はよく目立っていました。白熊なのだけど、そこに人間の存在も感じられるようになっているのかなと思いながら観ていました。フードで顔が見えなかったのはとても効果があったと思います。後半になると顔がしっかり見えて、それがキャラクターの変化にも感じられて前半隠れていたことがさらに印象深くなるように感じました。それにしてもイメージにあう衣装がそのような形で見つかるものなのですね。

和田:ラッキーでしたね(笑)。でも、作品を作っていると偶然はたくさんあります。お客さんとして観劇していると、舞台上のことはすべて仕組まれていて、演出家の意図によってすべて準備されているように見えるかもしれません。でも、クリエイションの現場では、たまたま稽古場にあったものが「それ、いいじゃん」や「これ使えるかも」って採用されることはよくありますし、本番ではオペレーションのミスや予期せぬトラブルを完全に避けることはできません。ものすごく偶然が重なってたまたまそうなっている、という一回性の「本番」が、観客からはすべてが用意されているかのように見えるというのが、面白いことでもあるんですけれど。

ココ:はい。本当に不思議ですね。観客からはそのように見えてしまうというのは。とても興味深いことです。

ココ:最後に、演劇の取り組み方についてご質問させてください。静岡ではプロとして活動する方よりも圧倒的に社会人として演劇に取り組んでいる方が多いと思うのですが、俳優としてどのような上達の方法があると思いますか。経験の少なさをどう補うのか、静岡に留まっていると演劇そのものの変化についてなかなか気付けないことにどう対応したら良いのかなどを個人的には考えてしまいます。布施さんにお聞きしたのはプロ俳優としてどのような意識を持って取り組んでいますか。たとえばテキストを読むといったときの「読む」ことをどう捉え実践しているのかなどをお聞かせ頂けますか。

布施:この間、SPACの舞台を何度か見ている静岡の若い劇団主宰の方に、SPACと自分たちは違う、と線引きされていることを知り、結構ショックを受けました。個々人で見ればSPAC俳優と言われる人も静岡でいろいろ活動しているのに。やどりぎ座主催の「立ち聞き演劇」に私が出演した際も、それ自体を見ていなかったそうで、私と共演した別の俳優さんに「本当に(SPACの)布施さんだったの?」って聞いてしまったと言ってました。ちょっと寂しかった。もう17年静岡に住んで活動してるのですが。。。もうちょっとそのギャップを埋めたいなと思っています。俳優の技術についてはいろいろ思うことがあります。ただ、それは、地域の違いというより、戯曲との関係の違いかなと思います。考えさせられる経験として思い出すのは、宮城さんが西尾佳織さん[1]の公演に出演した私に言ったことです。それは、平田さん[2]の初期の現代口語演劇は新しい型式だったから、どういう風に演技したらいいのか、技術として考えられていたのだけれど、現代口語が当たり前になってしまった最近では、劇作家が何を書くか、劇作の評価に重点がおかれるので、俳優がしゃべれなかったとしても、劇作家のほうが台本を変えて、その俳優のスキルに合うように書いてしまう、しかもその劇作の評価はお客さんとかじゃなくて業界の中での評価でしかなくて、そういうのが蔓延しちゃってるから俳優が育ってないんだよ、みたいなことをおっしゃっていました。「そうなの?」と思っていたのですけど、実際に「こんなセリフしゃべれません」と平気で稽古場で口にする俳優を何度か見かけて、「これか!」って思いました。セリフがしゃべれないなんて俳優として言っていいのか!?というカルチャーショックがあったことを思い出します。言えないセリフをどう言うのか考えるのが俳優じゃないのかなって。自分は俳優ではなく、ダンサーです、とかパフォーマーです、といったアイデンティティで出演している人もいて、主宰者が、そのしゃべれなさが上手い俳優が技術でしゃべるよりも面白いと思ってキャスティングする、というのはよくわかる。その上で、どう発語できるようになるか対話して稽古していくのがクリエーションなのでは、と思うし、私にとっては楽しいことですが、そうじゃない人もいる。『終わりにする、一人と一人が丘』[3]のときは、ある登場人物が未来から過去を眺めるような離れた距離で話す役とその過去を生きている役とにざっくり分かれていて、それを二人で演じていたのですが、相手の方がセリフを話すのが得意じゃないとずっと言っていたのもあって、どんどんセリフが私の方に移って来た。自分が今このセリフをどういう場に立って喋っているのかだいぶ混乱して大変だったけれど、そういうのがシームレスに移り変わっていくのが作品の大事な要素でもあったので、台本の構造的におかしくなっちゃうけどいいのかなと思いながら、やりがいは増えてすごく楽しかった(笑)。普段は古典が多いので、作家はすでに死んでいて、稽古場にはいない。おまけに、三島由紀夫とか一言一句変えてはいけないと言い遺している作家もいて、変えられない言葉に対して、どう自分が変わっていくかが俳優の仕事だと思っていたし、それを気持ちじゃなくて具体的に形にしていくのが技術だと思っていた。私はその形にするのが下手で、ずっと技術がないと思っていたので、ながらさんに技術があるって言われてもなかなか信じられなかったし、いまだに下手だと思ってる。ただ、できないできないと思いながらやり続けることでいつの間にか培ってきたものはあるのだと思う。だから、それは半ば必要に迫られてなんですよね。SPACでやっていると、宮城さんが技術を重視する演出家だし、様々な演出家と出会うので、絶対に必要になります。だけど、そうじゃないものを大事にしている人や集団との創作の時に、どういう対話ができるのか考えさせられます。技術を伝えて欲しいと言われても、ここにそれって必要なのかなとか。簡単にできることじゃないんで、他に優先するものがあるかもしれない、とか、毎回悩んでいるうちに、クリエーションが終わってしまうこともあります。体系化すること自体がそもそも時間がかかるけど、その前段階を共有することから始めないといけない。共有する必要はないのでは?と考える人が多い現場もある。

ココ:技術を身につけることと、使う状況は違う問題としてあるというなのですね。稽古以前の身体的なケアについてですが、例えばスポーツ選手でしたらストレッチとか、活動後は身体の手当をすると思うのですが、演劇ではどうでしょうか。

布施:芝居によると思うんですよね。ダンスの要素があるとか、歌の要素があるとかでメニューは変わります。演技も身体のことなので基本的なストレッチや自分の身体を意識することは、普通の人よりやっているとは思います。テクニックを教えるワークショップも結構あるし、そういうのにたくさん参加して知っている人は多いと思う。でも、それが作品の演技と繋がらないというか。あれもこれもと欲張って単純に身につかないということもあるかもしれないけれど、応用する力がいるのかもしれません。そこがスポーツと違って難しいことで、勝ち負けとか記録といったわかりやすい価値基準がない。滑舌の良し悪しはわかりやすいけれど、滑舌よく喋れる人のセリフがいいとは限らない。わかりにくいけど、何かはある。それはもしかしたら、自分の中にある基準かもしれない。しかも他の人だって同じように外からは見えにくい基準を自分の中に持っている。それが噛み合わない。だからダメ出しされると苦しいし、わかってもらえないと傷ついたりもする。テクニックはその自分の中にある外からは見えにくい何かを形にするための手段であって、そのわからない何かとテクニックをうまく繋げることが難しい上に、自分ではできたと思っても、演出家にも同じテクニック、同じぐらいの解像度で見てもらえないと共有できない。本当に難しい。演技の基礎的な身体技術は、足を180度開くとか、バク転ができるとか、そういうアクロバットなことじゃないので、ほとんどの人が身につけている範囲のことだと思います。鈴木メソッド[4]は少し特殊だけど。自分がすでに持っているものをテクニックとして切り離し、応用していけるか、それこそが技術かもしれない。それができるようになると、単純な疲労はもちろんあるけれど、精神や身体を酷使して必要以上に摩滅することが減ると思います。昔は、強迫観念に囚われて、ストレッチとかトレーニングとかやらないと不安であれもこれもとやって身体が混乱したり、稽古はどんなに辛くても100%全力でやらなければと思って体壊したりかえってうまくいかなかった。今は、自分と周りとの間で、程よく調整ができるようになりました。テクニックを身につけるには必要を感じることが一番大事でコレクションしても役には立ちません。

ココ:和田さんのまわりの俳優はいかがですか。発声のためのストレッチとかどのように取り組んでいるのかご存じでしょうか。

和田:みんな、どうしているんでしょうね。具体的なことはあまりわかりません。身体性に関心がある人は、ヨガやアレクサンダーテクニックのように、身体のメンテナンスができる技術を習得しているという印象がありますね。個人的には、そういった関心を持っている人に共感します。ただ、そのことと、私にとって魅力的な俳優かどうか必ずしも直結しないというのが難しいところですね。なので、私の立場からは、これこれの基礎トレーニングをやったほうがいいともいえないし、そもそもそういったものをやらない人のモチベーションを上げることもできない。ただ、応用のきくなんらかの技術を持ち合わせていなかったり、自分の資質を客観的に観察できていないと、俳優としてどこかで行き詰まってしまうだろうなとは思います。若い時は体力もあるし、キャラクターだけでも押していけるかもしれませんが、単一のキャラクターしかないとどこのどんな作品に出ても同じになってしまって、最初はエキセントリックで面白がられても、しばらくすると飽きられてしまう。もちろん、その俳優がすでに持っているキャラクターに演出家が乗っかっているばかりで、いつもとは異なる魅力を引き出す努力を放棄している、という場合もあるかもしれません。いずれにしろ、俳優としてどのように生き残りたいか、という戦略を俳優個人が立てる必要があるんだと思います。

布施安寿香ひとり芝居『祖母の退化論』Wインタビュー(その5/最終回)に続きます。(6/23アップ予定)

[ 脚注 ]

[1] 西尾佳織 劇作家、演出家。「鳥公園」主宰。1985年東京生まれ。東京大学にて寺山修司を、東京藝術大学大学院にて太田省吾を研究。『終わりにする、一人と一人が丘』にて岸田國士戯曲賞にノミネート。

鳥公園 https://bird-park.com/

[2] 平田さん 平田オリザ。日本現代演劇を代表する演出家のひとり。劇団「青年団」主宰、こまばアゴラ劇場支配人、芸術文化観光専門職大学学長。ウィキペディア

[3] 『終わりにする、一人と一人が丘』 脚注[1]を参照のこと。

[4] 鈴木メソッド スズキトレーニングメソッド。演出家鈴木忠志が考案した俳優の訓練方法。参照:アートスケープ 現代美術用語辞典ver.2.0「鈴木メソッド」

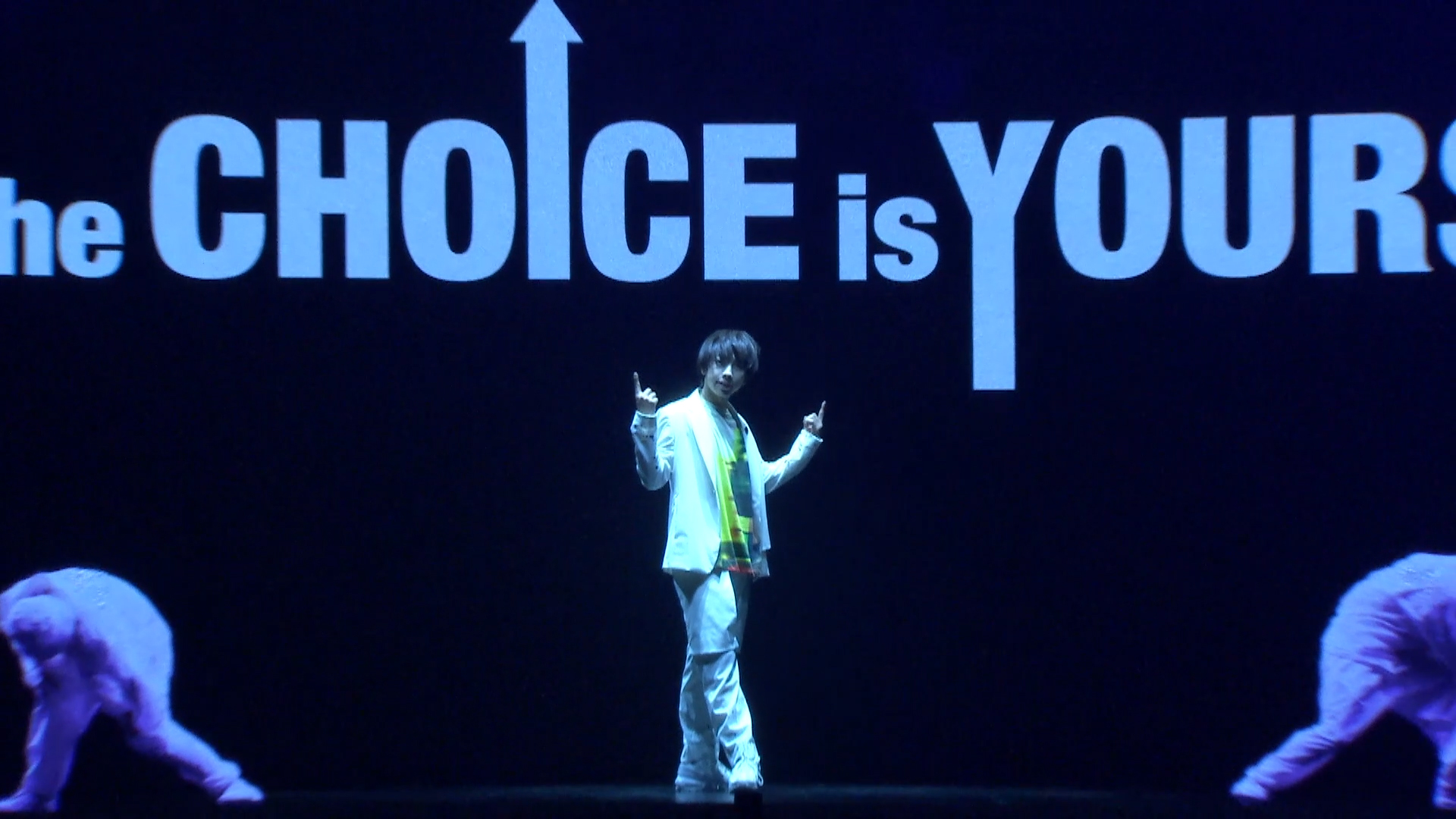

画像すべて ©️ 守屋友樹

(2021年7月に行われた『祖母の退化論』三重公演)

[ プロフィール ]

布施安寿香(ふせあすか)

1980年生まれ。2002年よりク・ナウカシアターカンパニー所属(現在活動休止中)2006年よりSPAC(静岡県舞台芸術センター)を中心に国内外で活動。主な出演作に『夜叉ヶ池』『アンティゴネ』『ハムレット』(演出・宮城聰)『ガラスの動物園』『桜の園』(演出・ダニエル・ジャンヌトー)『サーカス物語』(演出・ユディ・タジュディン)『室内』(演出・クロード・レジ)などがある。言語と身体の興味から演劇の枠を広げようと、ミュージシャンやダンサーとのコラボレーションもしている。また、近年は『日常生活のための演劇ワークショップ』などいわゆる上演にとどまらない演技の有り様を模索し、俳優以外へのワークショップなどの比重が増えている。SPAC演劇アカデミー講師。

和田ながら(わだながら)

京都造形芸術大学芸術学部映像・舞台芸術学科卒業、同大学大学院芸術研究科修士課程修了。2011年2月に自身のユニット「したため」を立ち上げ、京都を拠点に演出家として活動を始める。主な作品に、作家・多和田葉子の初期作を舞台化した『文字移植』、妊娠・出産を未経験者たちが演じる『擬娩』など。美術、写真、音楽、建築など異なる領域のアーティストとも共同作業を行う。2018年より多角的アートスペース・UrBANGUILDのブッキングスタッフとして「3CASTS」を企画。2019年より地図にまつわるリサーチプロジェクト「わたしたちのフリーハンドなアトラス」始動。NPO法人京都舞台芸術協会理事長。